De Visu – Le Mag' – Coups de piques et de coeur sur l'art contemporain

N°1 – 15 mars 2017 – Abel Pradalié, Jonathan Meese, Cy Twombly + en cours

Abel Pradalié, peintures

"To paint is to love again"

Galerie Clémence Boisanté

Abel Padalié, "le bassin", 41 x 27 cm

De style anglais, furieusement colorés, mais maçonnés comme une composition de Cézanne balayée par un vent d'hiver ; vert des pelouses britanniques, bleu glacial des lacs sous un ciel de froidure, ennuagé mais lumineux – une dramaturgie des formes et des tons comme empruntée à Gustave Courbet et Constable : les paysages récents d'Abel Pradalié éclatent à l’œil, inquiètent et dérangent la tranquillité panoramique des plaines de l'Hérault, où il aime à croquer sur le vif des pans de nature intacts, sans présence humaine, mais habités de ses visions secrètes et bouleversées.

Signe de ces double sens dans un ensemble d'une trentaine de tableaux et pochades? Un goût revendiqué pour le cinéma d'outre-Manche et, parmi eux, Peter Greenaway et Ken Russel. Du premier, Pradalié, qui se doit de dépasser ses pères (le père naturel, Philippe Pradalié, un moderne Nicolas Poussin ; le père spirituel, Vincent Bioulès, un matissien admiratif de Bernard Buffet, qui l'a guidé dans son goût à peindre sur le motif), il a retenu la leçon du cadrage et de la mise en scène. Rappelant dans ses tableaux, dont il isole le plan central d'un cadre laissé en blanc, et révélant la toile, la scène où se focalise, chez le cinéaste britannique, l'enquête de Meutre dans un jardin anglais. La scène des paysages de Pradalié ? Seulement les visions de Contes d'Eden, titre de la série dont ils sont extraits ? Ou autant de crimes qui se trament derrière les apparences ? Mise à mort des pères, sans doute chéris, mais pour cela à détrôner, en quelque sorte ? D'où l'attrait, on le devine, pour ces mises en scène de passions et de fureur dans un jardin d'Eden en Languedoc.

Du second, Ken Russel, l'auteur de Women in love, Pradalié retient l'injonction qui plane sur l'expo et lui donne son titre1 : « To paint is to love again » (peindre c'est aimer à nouveau), une citation de 1968 empruntée à Henry Miller qui la poursuit ainsi : «c'est seulement quand nous regardons avec les yeux de l'amour que nous pouvons voir de la même manière que le peintre. […] Il nous fait voir et ressentir ce que nous ignorons d'habitude ou dont nous sommes immunisés. Son approche du monde nous révèle, en effet, que rien n'est vil ni hideux, rien n'est banal, fade ou désagréable qui ne dépende de nos capacités de vision. Voir n'est pas seulement user de ces capacités. On doit voir et percevoir. Voir à l'intérieur et tout autour. 2»

Voir à l'intérieur et tout autour, voilà qui n'est pas simple, et pourtant que d'indices ! Voici ce jeune garçon face à une toile blanche montée sur chevalet, dirigeant ses regards ailleurs. Que fixe-t-il ? L'allée ombragée et sévère des buis et des futaies qui cachent en partie la demeure familiale ? Sur un autre, que font ces deux enfants, dont l'un se tient devant une feuille blanche (encore!) et dont l'autre, assis en tailleur et bouche entr'ouverte, voisine l'extravagant drapé d'une bayadère à plis nombreux ? Prémisses de sainteté, ou d'érotisme ? Allez savoir. Les nus, s'ils existent dans la palette du peintre, ne sont que citations de nus sensuels entrevus dans l'histoire : Courbet encore, ou même Manet, parfois à la limite de l'art pompier, ou surpris en de furtives apparitions (affaire à suivre, donc…). Que se trame-t-il enfin dans ce rassemblement de jeunes adolescents dans l'ombre, au regard scrutateur à quelques pas d'un mur solaire ? Et, surtout, qui regardent-ils ? Que voient-ils ? De quels non-dits s'inquiètent-ils ?

« La nudité est inconvenante, celle de l'âme comme celle du corps », disait Francis Bacon, dont Pradalié, par effraction, évoque les tessitures tremblées des contours dans certains de ses petits tableaux de groupe, surgis sur des fonds sombres dignes des portraitistes du passé. Mais si la nudité d'âme et de corps est inconvenante, il faut bien la dire, fut-ce sous des tons qui ont le tranchant de la lame du couteau. Sinon exprimer son hésitation, son tremblement, à le planter dans le vif. De cela, Pradalié n'a pas son pareil. Et il n'est pas si tendre, ni amoureux, mais peut-être furieusement en amour de l'art. Qu'il parvienne dans ses tableaux de paysages languedociens à se démarquer des stéréotypes formalisés par ses pères, c'est bien. Qu'il le fasse sans y perdre son âme, c'est encore mieux. Qu'il y exprime cette qualité de liberté qui est « conscience totale du monde en même temps que le détachement par rapport à celui-ci 3», que voilà un pari de belle voilure.

Lise Ott

Expo jusqu'au 24 mars. galerie Clémence Boisanté, 10, bd Ledru-Rollin, Montpellier. Du mardi au samedi : 10h30 / 12h30 – 14h30 / 19h.

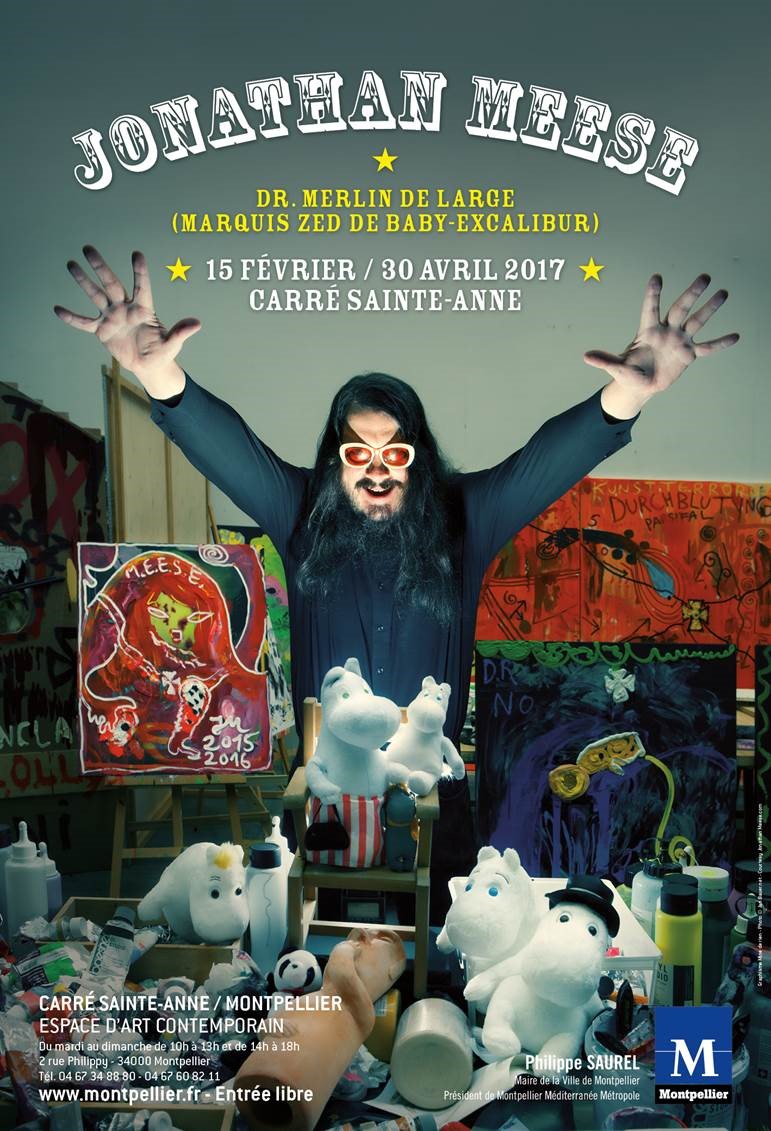

Jonathan Meese

Dr Merlin de Large (Marquis Zed de Baby-Excalibur)

Espace Le Carré Saint-Anne

Jonathan Meese, affiche de l'exposition

Sur le bric-à-brac berlinois de Jonathan Meese, il y a beaucoup à dire. Ou très peu. Beaucoup, car l'artiste, né à Tokyo en 1970 d'un père anglais et d'une mère allemande, formé aux Beaux-Arts de Hambourg aux côtés d'Albert Oehlen (aujourd'hui, un peintre néo-expressionniste bien repéré du courant des Nouveaux Fauves, avec lequel il rivalise), ou mieux encore de Mike Kelley et Paul Mc Carthy – deux artistes californiens invités à exposer durant le temps de ses études hambourgeoises, s'est déchaîné sur les scènes de l'art, en provoquant, séduisant et irritant les visiteurs de ses expositions en Europe, à force de performances obscènes et d'installations aussi denses que dissonantes, composées de détritus de toutes sortes, de photos déchirées tirées de magazine pop et de surfaces maculées de graffitis, entre autres. Bref, à développer, selon des normes germaniques, ce que le critique Jerry Saltz dans l'hebdomadaire Village voice, en 2005, à propos de Kelley, a appelé « l'esthétique du foutoir », relevant dans sa tendance une stratégie sculpturale fondée sur « le grandiose et la testostérone ».

Pas de danger : si l'installation de Sainte-Anne s'est placée sous les auspices satiriques et narcissiques de Dr Merlin de Large (Marquis Zed de Baby-Excalibur) – titre par ailleurs de l’œuvre et double avatar de l'artiste, en hommage aux références bourlinguées et chavirées de la légende du roi Arthur, de Stanley Kubrick, John Boorman et du Marquis de Sade, c'est en bon surhomme nietzschéen assoiffé d'anarchie et d'absurde (un autre avatar, spirituel celui-là). A la fois néo-dada faisant feu à vue de toute culture de masse, et disciple activiste version viennoise, mais tempéré, si l'on peut dire, en mode wagnérien et crépusculaire, Meese s'avère autant tonitruant que fleur bleue (voir ses hommages réitérés à Scarlett Johansson, comme « ironique obsession », dit-on. Quoique…).

Qu'en résulte-t-il ? Un immense faux Merzbau de style post-moderne et déconstructiviste (l'original de Kurt Schwitters, conçu, détruit et reconstruit, entre 1919 et 1948, était bien plus extraordinaire et tragique), envahissant l'espace de son amas bien dé-bâti de poutres et de planches de bois, où proférer son credo : « C'est un fait très simple : l'art est plus fort que tout », tout en prônant une « Diktatur des Kunst, une Dictature de l'art » censée être assez punk pour bousculer la bienséance. Déconstruire une œuvre d'art pour créer une dictature, même sous le détour de la dérision, cela porte quel nom ? A quelles étranges vicissitudes l'art de Jonathan Meese se livre-t-il?! Cela dit, l'artiste est assez malin pour n'avoir exposé aucune des sculptures ou peintures néo-punk, dont les cotes cherchent à flamber ailleurs dans les salles de vente (il eut fallu les protéger du vol).

Normal qu'on soit un peu déçu, faute d'être réellement estomaqué4.

Lise Ott

Expo jusqu'au 30 avril. Carré Sainte-Anne, 1, rue Philippy. Montpellier. Du mardi au dimanche : 10h / 13h – 14h – 18h. Sauf lundi.

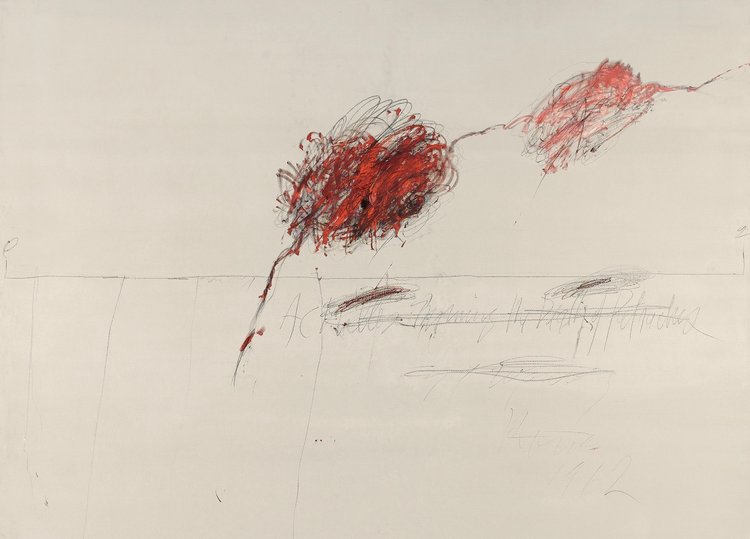

Cy Twombly

Centre Pompidou

Cy Twombly, "Achille pleurant la mort de Patrocle", 1962. 259 x 302 cm Huile, mine de plomb sur toile

Pour s'être inspiré des grands textes – ceux crédités comme tels, par exemple les chants de L'Iliade d'Homère auxquels il fait, dans cette exposition, plusieurs allusions, Cy Twombly a le geste, l'imaginaire et l'intention poétique, tous plus grands que nature, ou rivalisant avec elle.

Conçue comme une rétrospective s'appuyant sur trois grands cycles : Nine discourses on Commodus (1963), Fifty days at Iliam (1978) et Coronation of Sesostris (2000), l'exposition retrace l'ensemble de la carrière de l'artiste décédé en 2011, à l'âge de 83 ans, par un parcours chronologique de quelque cent quarante peintures, sculptures, dessins et photographies, qui sont pourtant bien loin de dire exhaustivement ce qu'il en était d'un peintre formidable dessinateur, que l'on découvre aussi photographe, autant sensuel qu'orfèvre du geste et de la couleur, fut-elle empreinte de ces tons ocrés et embués des restes de fresques romaines, près desquelles il engage sa vie à partir de 1957.

Né d'un père joueur de base-ball dans l'équipe des Chicago White Sox, dont il reprend le nom et le surnom (Cy, pour cyclone) et notamment formé entre 1951 et 1952 au Black Mountain College en Caroline du Nord, il côtoie à l'époque le poète Charles Olson, le musicien John Cage, le chorégraphe Merce Cunningham et le peintre Robert Rauschenberg dont il est l'amant. Pour la petite histoire montpelliéraine, c'est le photographe américain Aaron Suskind, celui-là même dont l’œuvre fut exposée au Pavillon populaire il y a deux ans, qui favorise sa première exposition en novembre 1951 à la galerie Seven stairs de Chicago ; il n'a alors que vingt-trois ans.

Il est des époques bénies des dieux. Celle de l'université libre du Black Mountain College, fondée en 1933 et fermée en 1957, en est une. Non seulement on y pratique une interdisciplinarité critique en poursuivant l'héritage sans œillères de l'école du Bauhaus, exilé d'Allemagne en 1933 sous le nazisme, favorable aussi aux arts appliqués, mais encore on y invente le premier happening connu de l'histoire, un « event » sans titre, événement théâtral inventé par John Cage inspiré par Antonin Artaud. Une époque donc, après les découvertes des uns par les autres, et vice-versa, où se forgent des alliages inédits entre les arts d'Europe et des États-Unis. La créativité européenne et le sens de l'espace-temps made in America.

C'est peu dire la révolution que cela engage. Merce Cunningham, par exemple, connaisseur de Marcel Duchamp, opère une fracture dans l'art de la danse en disant : « l'espace n'est pas une ligne mais un champ » – réflexion qui s'applique de manière étroitement symétrique à l'art de Cy Twombly, dont le rapport à l'espace-temps ne s'encombre guère de virtuosité académique, ni de centralité, ni de hiérarchie esthétique. Mais de beauté, oui. « La vraie beauté réside finalement dans l'ardeur du combat »- Cunningham encore, comme commentant Twombly. Qu'est-ce que l'ardeur ? Est-ce une réceptivité aux signes qui remontent à la surface, dans le temps de la réalisation, et font de la toile un palimpseste d'émotions piquées sur le fond comme pollen et fétus de paille ? Est-ce un instant de grâce où s'inscrit sur la toile immaculée et crayeuse, la blessure du deuil d'Achille à la mort de Patrocle ? Est-ce la sensation miraculeuse à baigner dans un bain vaporeux vert tendre ? Est-ce une lande fuchsia à l'ombre d'un arbuste épineux ? Est-ce tout cela à la fois ? Est-ce seulement l'émerveillement à surprendre tout cela ? Grands moments, grands tableaux, grands espaces. Que du bonheur …

Lise Ott

Expo jusqu'au 24 avril. Centre Pompidou, Paris. De 11h à 21h, sauf le mardi. 14€

A voir aussi :

-

« Du verbe à la communication », exposition de la collection de Josée et Marc Gensollen. Carré d'Art à Nîmes. Jusqu'au 18 juin. De 10h à 18h, sauf lundi. De 3,70€ à 5€

-

Pierre Joseph ?. Galerie Chantiers Boite Noire, 1, rue de la Carbonnerie. Montpellier. Jusqu'au 8 avril. Du mercredi au samedi : 15h30 – 19h.

-

David Bioulès et David Wolle. Du 16 mars au 22 avril. Galerie Vasistas, 37, av. Bouisson-Bertrand. Montpellier. Du mercredi au samedi : 15h30 – 19h.

-

François Rouan, tressage 1966 – 2016. Jusqu'au 30 avril. Musée Fabre, Montpellier. Du mardi au dimanche : 10h – 18h. 6€ / 8€

-

« Dans la forêt », photos et films de Brigitte Cornand. Centre Régional d'Art contemporain de Sète, 26, quai Aspirant-Herber. Mercredi, jeudi, vendredi et lundi : 12h30 – 19h. Samedi et dimanche : 14h – 19h. Fermé le lundi.

Notes

1 A noter que ce titre englobe aussi des peintres amis exposés à ses côtés : Romain Bernini, Simon Pasieka, Nazanbin Pouyandeh, Léopold Rabus

2 C'est moi qui traduis un passage assez difficile à rendre en français : "It's only chen we look with eyes of love that we see as the painter sees. […] His manner of approaching the world tells us, in effect, that nothing is vile or hideous, nothing is stale, flat and unpalatable unless it be our own power of vision. To see is not merely to look. one must look-see. See into and around."

3 Citation de Merce Cunningham un Ballet Danse / L'avant-scène, sept.oct.1982, p.14

4 A relire pour s'en faire une idée bien comprise, un essai, dont le contenu pourrait aujourd'hui s'appliquer à certains artistes contemporains La littérature à l'estomac, de Julien Gracq